桂・嵐山 TOKK

Clouds

8.34

WEB版「TOKK」が「TOKK関西」にリニューアル

URLが変更になりました

検索する

閉じる

桂・嵐山 TOKK

Clouds

8.34

25.11.25

Mariko Takashima

京都を拠点に企画・編集・執筆を行う。

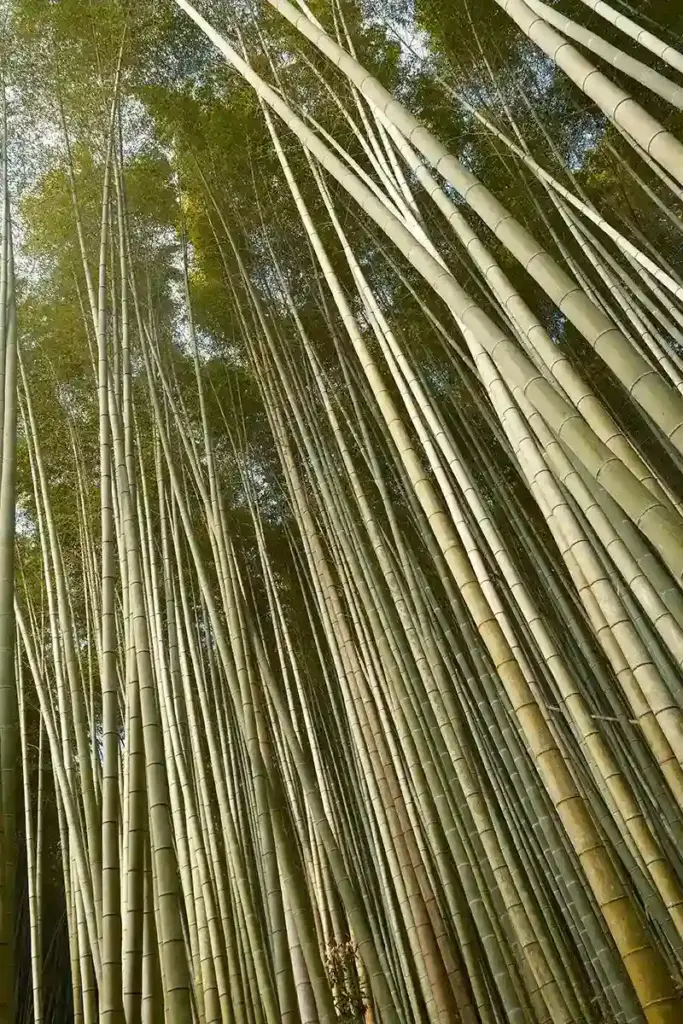

嵐山の「竹林の小径」をはじめ、青々と茂る竹林は京都を代表する風景の一つ。でも一体、この美しい景観は誰が管理しているの……? そんな編集部の素朴なギモンから、この企画はスタートしました。調べたところ、どうやら竹林整備を行っている「京都発・竹・流域環境ネット」というNPO法人があるらしい! ということで、早速取材を申し込んだものの、集合場所に指定されたのは、なんと未開の放置竹林――。そこでは、身近な竹林を起点に広がる、住民たちの挑戦のストーリーが待っていました。

取材班がヘルメット&長靴着用のフル装備で向かったのは、阪急・桂駅からタクシーで約5分の住宅地。こんなところに竹林が……?と思っていたら、ありました。西山丘陵の麓に竹林が広がっています!

あたりには、チェーンソーの音と「ドシーーーン」と竹の倒れる重低音が鳴り響いています。

NPO法人「京都発・竹・流域環境ネット」の皆さんを発見。「おはようございます!」と声をかけると、取材窓口の大島さんが出てきてくれました。

京都発・竹・流域環境ネットに所属するメンバー約80名のうち、法人スタッフとして実際に竹林を伐採しているのは、そのうち約10名ほど。まさに“竹林スペシャリスト”である10名の皆さんは、通称「朝班」と呼ばれ、朝6時半に事務所に集合して現場へ向かっているそうです。

本日、こちらの竹林で作業を行っているのは4名でした。竹林を背景に、休憩する姿も格好いい。

朝班が1年間で伐採する竹の数は年間で20,000本以上!! 有志とはいえ、ほとんど毎日活動しているそう!

多くの観光客が訪れる嵐山の「竹林の小径」をはじめ、「随心院」や「大原野神社」の竹林も、朝班の皆さんが管理しているのだとか。美しい観光スポットの裏に、チェーンソーを駆使した職人仕事が隠されていたのですね。

11時に作業を終えて、全く別の仕事に向かう人も多いという朝班。ハードな作業ですが、コツさえ掴めば女性でも活動できるそうです。

取材中、ふと気づいたことがあります。それは、足元に雑草が全く生えていないこと……。なぜこんなに閑散としているのでしょう?

大島さんにその原因を聞いてみました。

「放置竹林は竹が密集して太陽光が遮られ、日当たりが悪いので草や低木が生えません。古い竹の根はスカスカして強度が弱く、他の草木がない状況は、土砂災害の原因にもなってしまいます」。

また、鬱蒼とした放置竹林は動物と人間の暮らしの境界を曖昧にしてしまい、シカやイノシシが山からおりてくることも増えるといいます。

すぐそばの河原には、不法投棄もちらほら……。

放置竹林をめぐる問題は全国的に深刻化しています。「放置林」の問題はよく耳にしますが、竹林もまた「里山」の大事な役割を担っているのだと知りました。

チェーンソーで切り倒した竹は、トントンと適当な長さにカット(玉切り)され、ここからさまざまな姿に変身します。

例えば、地域のお祭りでは、細工を施した竹に灯を灯す「竹あかり」が人気です。

皆さんおなじみ、お正月の門松でも、竹材は重宝されます。

しかし、こうした観賞用の用途で、すべての竹が活用できるわけではありません。

「私たちが重視しているのは、あくまで竹の産業利用です。大きな市場がなければ、ほとんどの竹材は無駄になってしまう。竹製品の需要を生み出し、整備・利活用のサイクルを持続可能なかたちで作りたい」と大島さんは語ります。

これまで京都発・竹・流域環境ネットは、竹の製品化に向けて、試行錯誤を続けてきました。

現在、一番大きな利用法は、建築資材です。洛西エリアでとれた竹材の多くは、集成材に加工されているそうです。

また、道路の舗装に使うペレット、肥料・土壌の改良材、脱臭・浄水効果のある活性炭、食用にもなる竹パウダーなどなど……。意外と竹由来の製品はたくさんあります。

「竹を活かす技術はある。足りないのは、地域で竹を伐る人です」と大島さんは強調します。

「京都発・竹・流域環境ネットでは、竹林整備の人材育成にも力を入れています。竹林整備の技術的な支援だけでなく、週1回のボランティア活動では、地域づくりや環境保全など、あらゆる方向にチャンスが広がっています。自由度が高く、社会的にもとても意義のある活動に挑戦できますよ」

――ちなみに、京都市内の竹林(660ha)のうち約6割が集まる洛西エリアは、「京タケノコ」の産地としても有名です。

そのうち地上に頭を出す前に掘り出した「白子たけのこ」は、えぐみが少なく、刺身にできるほどの軟らかさが特長。

旬の季節には、朝どれタケノコの市が開かれます。若竹煮、タケノコご飯、タケノコの天ぷら、タケノコの木の芽和え……。取材をしながらついつい、妄想が膨らみます。

プラスチックが登場する昔、コップやお箸、ほうき、物干し竿などなど、あらゆる日用品は竹からできていて、竹林は私たちの日常に身近なものでした。

しかし高度経済成長期以降、プラスチック製品が台頭すると、多くの製品原料は、地域でとれる「竹」ではなく、海外で採掘する「石油」に代わっていきました。

竹を資源として活用することは、決して「古きよき日本の伝統を守ろう」という話ではありません。地域の竹林が放置される一方で、海外では大規模な環境破壊が進んでいる現状は見逃せません。

放置竹林の問題は、、海外の資源を使って大量生産・大量消費をくり返す、今や当たり前になってしまった暮らしの問い直しにつながっているのです。

日本では「放置林」の課題がよく取り沙汰されますが、竹は成長が早い分、森林よりスピーディに状況が悪化しています。

ただ、成長が早いということは、製品化のサイクルも早いということ。使い方によって、この成長スピードは強みにもなるのです!

最後に、大島さんが、とっておきのプロジェクトを教えてくれました。

「この竹林は、ここから北の方角、世界文化遺産の西芳寺(苔寺)にまで続いています」

「整備活動を続ければ、いずれここには青竹が美しいハイキングコースが完成します。洛西の新しい観光スポットの完成です。夜は竹あかりを並べてもきれいでしょうね」

道のりは長くとも、この活動が続いた先に生まれる景色に、胸が高鳴りました。

西山の竹林から、京都に新しい風が吹きそうな予感です。

NPO法人 京都発・竹・流域環境ネット

放置竹林が引き起こす社会課題の解決を目指し、2001年に設立された特定非営利活動法人(NPO)。洛西エリアを中心に、竹林整備やタケノコ栽培の人材育成、竹を用いた製品開発、地域コミュニティの交流促進など、幅広い活動を展開している。メンバーは20〜80代で約80人(2025年11月時点)。竹の伐採・利活用を通して、持続可能な地域社会の実現を目指している。

公式Webサイト▶https://kyototakenet.hatenablog.com/

公式Instagram▶https://www.instagram.com/kyoto.takenet/

ライター

Mariko Takashima

幼い頃から関心の強かった環境問題に携わるため、2025年~循環型の社会づくりに取り組む企業のPRに所属。フリーランスとして編集活動を続ける。つくるものは、雑誌・書籍・Web・SNSなど媒体問わず。かつてTOKK(本誌)の制作に携わっていたことも。

おすすめ記事

おすすめエリア